Je vous propose dans cet article une liste chronologique de séries féministes qui ne sont pas assez mises en avant par les algorithmes de classement des moteurs de recherche.

Comment qualifier une série féministe ?

Loin de moi la prétention de décider ce qui est féministe ou pas, alors heureusement, il existe quelques tests permettant d’entamer une réflexion sur la représentation de personnages féminins dans les œuvres de fiction :

- Le test de Bechdel-Wallace, le plus connu, qui repose sur trois critères : Il doit y avoir au moins deux femmes nommées (nom/prénom) dans l’œuvre. Qui parlent ensemble. Qui parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme.

- Test de Mako Mori : le scénario propose un personnage féminin qui ne se limite pas à être un faire-valoir des personnages masculins.

- Le test de la lampe sexy : propose de remplacer un personnage féminin par une lampe, et de voir si l’histoire est modifiée.

- Le test John Wick : propose de remplacer le personnage féminin par un petit chien et de voir si on obtient la même réponse émotionnelle.

Le sujet des oeuvres est aussi à prendre en compte : ok il y a un lead féminin, ok il y a autant de personnages féminins que masculins, mais de quoi parle l’oeuvre ? Aborde t-elle concrètement des problématiques auxquels sont confrontés les femmes ?

Un nouveau test entre en jeu, dans une société de plus en plus polarisée : le test Furiosa, nommé d’après le personnage de Mad Max. Inspiré par de nombreuses critiques d’internautes mécontents de voir autant de personnages féminins. Le test pose une seule question : «est-ce que des internautes s’énervent parce que ce film est féministe?»

La fenêtre d’Overton comme mesure du progrès

La fenêtre d’Overton, aussi connue comme la fenêtre de discours, la métaphore désigne l’ensemble des idées, opinions ou pratiques considérées comme plus ou moins acceptables par l’opinion publique.

D’abord, le féminisme est perçu comme marginal, militant, voire menaçant pour la norme télévisuelle. Puis, il devient un sujet acceptable, débattu, mais pas encore majoritaire. Puis il se normalise aux yeux de la majorité et des nouvelles générations.

- Etape 1, l’impensable : Parler du sexe féminin à la télé. Avoir une série qu’avec des femmes. Avoir une série sur des femmes voilées.

- Etape 2, le radical : Les séries montrent des femmes qui rejettent les rôles traditionnels, indépendantes, sans maris, sans enfants, qui ne sont pas hétéro.

- Etape 3 : l’acceptable : Les séries poussent le curseur du féminisme dans la fiction et dans la comédie (c’est ok car ça ne dérange pas trop, mais ça veut quand même faire réfléchir).

- Etape 4 : le soutenu : Les séries doivent donner la parole aux femmes sur des sujets importants comme les VSS (violences sexistes et sexuelles). MeToo a eu son importance sur cette étape.

- Etape 5 : le normal : Le féminisme dans les séries est courant, voir attendu par la majorité.

La «Trump era» : un recul des avancées sociales

En Europe comme aux Etat-unis, la montée des populismes et les tensions économiques polarisent la société : montée du masculinisme, retour du conservatisme, trends trad wives et skinnyTOK, abrogation des lois d’inclusivité Meta, recul des droits à l’avortement… Le pouls de la société se mesure aussi à travers les contenus générés à son époque.

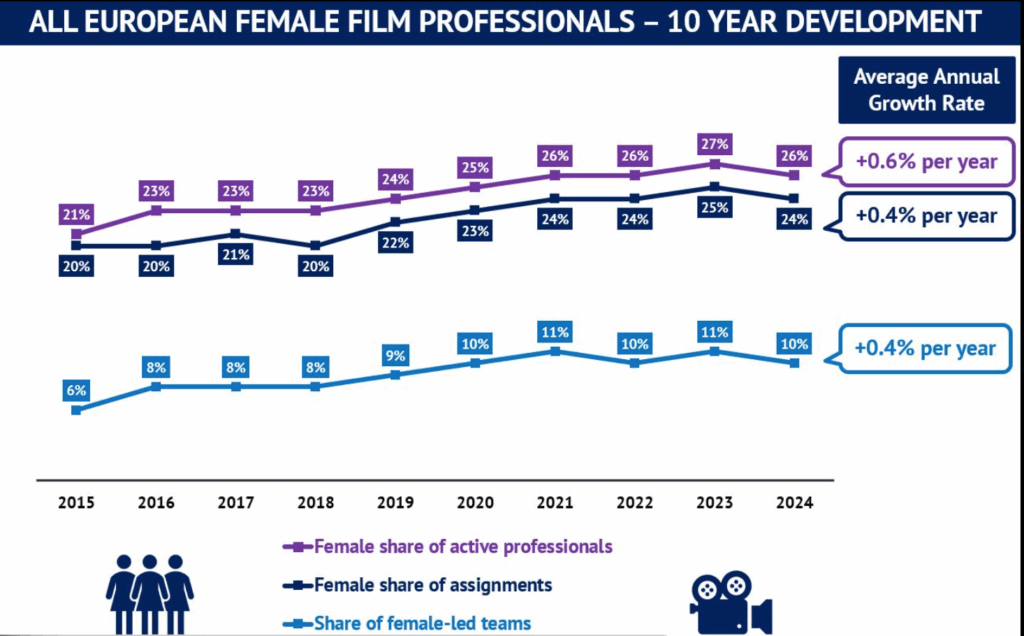

On s’est rejoui.es depuis quelques années d’avoir plus d’oeuvres par et pour les femmes, mais il faut veiller à ce que ça le reste. On commence à voir un léger déclin dans l’industrie ces deux dernières année.

Le conservatisme voudrait fermer la fenêtre d’Overton, que certains sujets redeviennent tabous (retournent à la phase de l’impensable). On doit veiller a ce que le progrès ne soit pas perdu, et cela passe aussi par les informations qu’on trouve sur internet.

Dans l’objectif de laisser la fenêtre ouverte, je vous propose une liste chronologique de séries importantes, avant qu’elles ne soient oubliée par les algorithmes de classement.

Sex and the city (1998) – Drame romantique

La série ne passerait pas aujourd’hui le test de Bechdel. Je ne vais pas m’attarder dessus car je n’ai pas réussi à finir la première saison. Voir évoluer ces femmes (très) riches dans une société hétéronormée, grossophobe et privilégiée était pénible.

Mais remise dans le contexte de son époque, Sex and the city entrebâille la fenêtre sur ce qu’il est acceptable de dire à la télé ou pas (étape 1, l’impensable : parler du sexe féminin à la télé). Et juste pour ça, elle a le mérite d’exister.

Buffy the vampire slayer (1997) – Comédie drame

Il y a beaucoup de problèmes autour de la série Buffy. Bien que le personnage de Buffy casse les clichés sur les adolescentes blondes, les autres personnages féminins de la série sont un peu des clichés ambulants : Willow l’ingénue sensible, Faith la bad girl sexy, Ania la nagging wife, Tara la caution gay, Cordelia la bimbo stupide (harcelée par whedon), Dawn la fille pure (prédatée par Whedon).

Le personnage de Alex/Xander quant à lui, est (insupportable) une représentation de la culture du viol : forceur, jaloux, égérie de la friendzone victimaire.

Mais je dois dire que j’ai été agréablement surprise en revisionnant la série adulte par la qualité d’écriture. Globalement, au fil des 7 saisons, les personnages (sauf Xander) ont des arcs narratifs qui tiennent la route. Et ça, c’est aussi grâce à une équipe d’auteurs composé de 3 femmes, dont Marti Noxon. On oublie souvent de la citer car Joss Whedon prenait toute la place, mais c’est elle qui à su faire de Buffy et de ses protagonistes des personnages solides auxquels on peut encore s’identifier. En reprenant les rennes de la série, dans les saisons 6 et 7 qu’elle à dirigé sans Whedon, elle à su terminer l’histoire sur des enjeux féministes, où les tueuses se réapproprient leur pouvoir et s’entraident.

The L word (2004) – Drame romantique

On a beaucoup entendu que Sex and the City avait ouvert la voie pour The L word. Je dirais plutôt que la créatrice de la série Ilene Chaiken (à la production de The Handmaid’s tale) s’est bien battue pour permettre à sa série d’exister (étape 2, le radical) : une série dramatique basée sur le vie d’une communauté de lesbiennes; avec des représentations de personnages bisexuel et transgenre, des sujets assez éloignés des habitudes des décideurs de l’industrie.

30 Rock (2006) – Comédie

Tina Fey est à la fois créatrice, scénariste, productrice et actrice principale de la série qui parle…d’une femme créatrice et productrice d’une émission de télé. Avec cette oeuvre un peu meta, Tina Fey se moque du sexisme systémique de l’industrie télévisuelle. Pour l’ensemble de son oeuvre, et avec son humour satirique (qui se situe entre le radical et l’acceptable), Tina Fey à beaucoup oeuvré selon moi pour le féminisme au cinéma et à la télé.

Top of the lake (2013) – Thriller (vss)

Top of the Lake de Jane Campion offre un regard incisif sur les violences faites aux femmes, notamment dans les petites communautés où elles sont souvent invisibilisées et dominées économiquement.

En suivant l’enquête d’une jeune inspectrice (Elisabeth Moss) revenue dans son village natal de Nouvelle-Zélande pour enquêter sur la disparition d’une adolescente enceinte, la série explore les traumatismes passés et présents de ses personnages féminins.

Top of the Lake ne se contente pas de dénoncer ces violences, elle les inscrit dans un contexte social et culturel plus large. La nature isolée des lieux, associée à des dynamiques de pouvoir patriarcales, créent un climat propice à l’oppression des femmes, à la prédation par les hommes. Top of the Lake est une très bonne enquête, mais qui ne vous laissera pas indemne émotionnellement.

Broad city (2014) – Comédie

Broad City, créé et interprété par Ilana Glazer et Abbi Jacobson, est une des séries les plus fraiches et décomplexées des années 2010 ! À travers les aventures d’Abbi et Ilana à New York, la série célèbre l’imperfection féminine et la sororité. Broad City aborde avec humour des sujets intimes comme l’épilation, la dépression saisonnière, et l’absence de toilettes publiques pour les femmes. Tout cela, ancré dans la bienveillance progressiste et la bonne humeur.

BroadCity normalise les expériences féminines et invite à une plus grande acceptation de soi. Abbi et Ilana sont des personnages imparfaits, attachants et drôles qui incarnent une génération de jeunes femmes qui refusent de se conformer aux normes et qui cherchent à vivre leur vie pleinement.

Crazy ex girlfriend (2015) – Comédie musicale

Crazy Ex-Girlfriend est une série créée et interprété par Rachel Bloom. La série explore de manière intelligente et humoristique les problèmes de santé mentale grâce à un panel de personnages féminins complexes aux parcours variés. En utilisant le format de la comédie musicale, Crazy Ex-Girlfriend permet d’exprimer des émotions complexes et de mettre en scène des situations difficiles avec originalité.

La série compte une chanson par épisode, dont certaines sont devenue des hymnes féministes (même pour moi alors que je n’aime pas les comédies musicales) comme Let’s generalize about men, The getting ready sexy song, Period sex et Hot guys have problems too. S’il fallait une série pour prouver qu’on peut être girly ET intelligente c’est celle-là.

Unbreakable Kimmy Schmidt (2015) – Comédie

Unbreakable Kimmy Schmidt est une comédie américaine développée par Tina Fey, qui suit les aventures de Kimmy, une jeune femme sortie d’une secte après avoir été enfermée dans un bunker pendant des années.

Fraichement arrivée à New York et malgré son passé traumatisant, Kimmy aborde la vie avec un optimisme à toute épreuve. Kimmy incarne la résilience féminine et la capacité à reconstruire sa vie après un traumatisme.

Avec un casting de comédiens incroyables (Ellie Kemper, Titus Burgess, Jane Krakowsky, Carol Kane) et l’humour incisif de Tina Fey, la série nous régale de jeux de mots sous-entendus féministes (entre le radical et l’acceptable).

Fleabag (2016) – Drame humour noir

Fleabag est une série britannique, créée et interprétée par Phoebe Waller-Bridge. Elle nous invite dans l’intimité imparfaite de son protagoniste : tourmentée, cynique, et peut être un borderline sur les bords. En brisant le quatrième mur elle met en scène ses défauts qui nous revoient aux nôtres. Le mécanisme n’est pas sans rappeler la série Peep Show qui serait une sorte de pendant masculin de Fleabag.

En abordant des thèmes comme le deuil, l’amitié et la sexualité, Fleabag déconstruit les stéréotypes féminins, et invite à une réflexion crue sur la vie. L’humour noir caractéristique de la série sert également de vecteur pour dénoncer les inégalités et les injustices dont sont victimes les femmes (entre l’acceptable et le soutenu). Fleabag propose une représentation imparfaite mais réaliste et assumée de la féminité.

Baroness von sketch show (2016) – Comédie

Baroness von sketch show est une comédie de sketches canadienne créée, scénarisée, réalisée et interprétée par 4 femmes : Carolyn Taylor, Meredith MacNeill, Aurora Browne et Jennifer Whalen. Baroness von Sketch Show va vous régaler grâce à son humour absurde, mais qui tape juste sur les questions de genre. Les sketches abordent une multitude de sujets : la représentation des femmes dans les médias, la pression sociale liée à la beauté, les relations amoureuses et les inégalités salariales.

L’humour de la série est une arme redoutable pour déconstruire les stéréotypes et les normes sociales. Baroness von Sketch Show est une œuvre qui célèbre la diversité des expériences féminines, et qui invite à une remise en question des normes patriarcales. C’est très drôle et incisif.

Glow (2017) – Drame

GLOW est une série sur le catch féminin qui se déroule dans les années 80. En suivant les aventures d’un groupe de femmes qui se lancent dans le catch, la série explore les thèmes de l’amitié, de la rivalité, de la quête de soi, et de la place des femmes dans le sport. Je n’ai personnellement pas accrochée à la série mais je dois reconnaitre que faire un parallèle entre le catch (comme élément performatif de la force) et la performance de genre, (ici la féminité) est interessant.

À travers le prétexte du catch, Glow célèbre la diversité des expériences féminines et leur capacité physique. C’est intéressant d’aborder la série sous l’angle de la «bagarre» et de la force physique car c’est globalement absent du panorama télévisuel. On voit souvent des films et séries où les femmes pratiquent un sport stéréotypé féminin comme le patinage, la gym, la danse, mais elles ne sont quasiment jamais représentées comme étant capables de force physique comme dans le catch.

The handmaids tale (2017) – Drame (vss)

The Handmaid’s Tale, adapté du roman La servante écarlate de Margaret Atwood, plonge le spectateur dans un futur où les femmes non religieuses, non mariées, ou lesbiennes sont considérées comme impures et réduites à leur fonction reproductrices en étant asservies par la classe dirigeante.

La série propose une réflexion puissante sur les enjeux du féminisme, les dangers d’un retour en arrière vis a vis des droits des femmes et de l’intégrisme religieux.

La série explore les conséquences d’un régime totalitaire qui opprime les femmes, en abordant des thèmes tels que la violence domestique, le viol, la maternité forcée et la surveillance de masse, l’hypocrisie des dirigeants religieux.

La série ne ménage pas ses spectateurs sans non plus tomber dans le misérabilisme; elle célèbre la résilience et la nécessité de lutter. The Handmaid’s Tale est bien plus qu’une simple dystopie futuriste. La série nous rappelle que les droits acquis peuvent être facilement perdus et que la vigilance est de mise à chaque élection.

Big little lies (2017) – Drame (vss)

La série, inspirée du roman Petits secrets, grands mensonges de Liane Moriarty gratte le vernis social de la réussite à l’américaine : gros salaire, grosse maison, mariage réussi, enfants modèles.

La série expose un tabou qui appartient à la sphère domestique et privée : les violences conjugales et leur impact sur les victimes d’un contrôle patriarcal : manipulation, isolement, culpabilisation. La saison 2 fait un peu forcé, mais la première saison est très bien ficelée.

Killing Eve (2018) – Drame thriller

Développée par Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Killing Eve place des femmes au centre d’un genre traditionnellement masculin : le thriller d’espionnage. Un peu comme l’a fait Polite Society avec le film d’action, la série normalise (étape 5) la place des femmes dans le genre, sans jamais chercher à se justifier. En plus d’explorer le motif du désir féminin sans hétéronormativité, les personnages sont mus d’un moteur non dicté par le regard masculin; ce qui en fait un drame psycho-sexuel très interessant. L’intrigue repose sur une complexité morale loin des clichés normatifs (infirmière vs femme fatale). Eve et Vilanelle sont égales mais différentes, némésis mais complémentaires.

Unbelievable (2019) – Drame (vss)

Cette série n’est pas facile à regarder, c’est une histoire de viol dont la victime n’est pas crue. Parce que ce n’est pas une victime parfaite, parce qu’elle n’a pas raconté une histoire classique, parce que les deux policiers ayant pris sa plainte n’ont pas d’empathie et n’ont pas été formé à accueillir des victimes de VSS.

L’enquête sera menée par deux détectives femme, Merritt Wever et Tony Colette. Leur enquête met en avant une autre manière d’exercer le pouvoir : à travers l’écoute, l’intuition, la patience et l’empathie, en contraste avec la brutalité hors sol des policiers masculins.

Malgré la dureté du propos je trouve que la série donne la parole aux femmes, sans fétichiser la violence contrairement à certaines séries de Ryan Murphy par exemple. Unbelievable dénonce aussi au passage, la violence systémique en donnant des statistiques sur les policiers qui battent leurs femmes.

Shrill (2019) – Comédie

Développé par Aidy Bryant, comédienne au SNL, Shrill est une série qui parle de la grossophobie. Ou plutôt comment refuser la honte imposée par la société à cause de son poids ou d’un physique hors-norme.

La stigmatisation vécue par les personnes en surpoids façonne les comportements sociaux : le personnage d’Annie commence la série en cherchant à plaire aux autres, notamment son petit ami médiocre. Peu à peu, elle apprend à affirmer sa voix et ne plus avoir honte d’occuper l’espace. On entend parfois qu’être grosse c’est du militantisme en soi, car refuser de s’invisibiliser, c’est se libérer du besoin de validation masculine et sociale.

The morning show (2019) – Drame (vss)

The morning show parle de la culture du viol et de la complicité qui s’opèrent dans la sphère télévisuelle. Avec un récit subtil mais percutant la série nous interroge sur les zones grises du système qui perpétuent la culture du viol.

A travers le personnage de Mitch (Steve Carell) accusé de VSS et de viol, la série montre que les hommes ont du mal à remettre en question leurs pratiques de «séduction». Il passe par différentes phases : déni, colère, marchandage, dépression, mais n’arrive pas à admettre ses pratiques d’agresseur dans un système où on lui sert des jeunes femmes sur un plateau.

Ce que The morning show réussit très bien à montrer c’est que Mitch est un «nice guy». On a du mal à mettre les mots sur ce qu’on lui reproche. Mais des motifs répétitifs se dégagent de ces interactions avec les femmes pour dessiner un mécanisme de prédation. Ces agressions ne sont pas des accidents ou des approches maladroites; Mitch est un expert des zones grises ce qui lui permet de groomer et d’abuser de femmes en bas de l’échelle.

Derby girls (2020) – Comédie

Derby girl est une série française, de Nikola Lange. Le roller derby est surtout un prétexte scénaristique qui permet un parallèle entre Tonya Harding, accusée d’avoir comploté une agression à coup de barre de fer dans le genoux de sa compétitrice,et Lola, le personnage principal de la série, qui coupe les doigts de la médaillée d’or de patinage artistique.

Lola devenue star déchue, est une jeune femme à l’ego surdimensionné, qui va être amenée à questionner son jugement sur les autres, quand elle se lie d’amitié avec une bande de meufs de sa ville pourrie. A travers l’équipe de derby des Cannibales licornes, on nous propose des personnages singuliers et hyper féministes qui dédramatisent plein de choses. Derby girl c’est une série légère qui nous invite à embrasser sans complexes sa féminité même si on dodues, sexuelles, poilues et qu’on boit de la bière.

Kevin can fuck himself 2021 – Drame

Avec un exercice de style qui fait penser à The voices, Valerie Armstrong utilise le genre pour dénoncer les mécanismes de domination représentés à la télévision.

Le personnage principal, Allison McRoberts, vit dans un univers de sitcom classique : rires enregistrés, décor domestique, rôle de femme parfaite, mari attendrissant. Kevin incarne le patriarche comique, un homme infantile qui domine le foyer sous couvert d’humour. Mais dès qu’Allison quitte la pièce, le ton change : la série devient un drame réaliste et sombre. Elle n’est plus sous l’emprise de KévinL . Dès que le personnage a une minute pour réfléchir; elle se rend compte que son mari n’est pas attendrissant. C’est un homme immature, égoïste, et un peu alcoolique.

Kevin can fuck himself est un petit bijou qui déconstruit les stéréotypes de culture populaire, et dénonce le gaslighting social qui glorifie les hommes médiocres, tout en rendant invisibles les femmes qui les soutiennent.

Yellow jackets (2021) – Thriller

Yellowjackets propose une représentation rare de la féminité.

Loin des clichés de filles fragiles et démunies, la série la série met en scène un groupe d’adolescentes victimes d’un crash d’avion, qui vont devoir survivre dans la nature sauvage. La série alterne habilement entre passé et présent, tissant un récit où le trauma persiste à travers le temps. Leur besoin de survie révèle les zones grises de la nature humaine, rarement représentées avec autant de cruauté et de nuance, surtout pour des personnages féminins. Aucun personnage n’est réduit à un archétype : mère, victime, manipulatrice, protectrice, tueuse… elles sont tout cela à la fois. Yellowjackets c’est l’incarnation d’une féminité non domestiquée, capable de cruauté, de désir, de violence ET de sororité.

We are Ladyparts (2021) – Comédie

We Are Lady Parts est une comédie britannique qui transgresse un tabou (rappelez-vous étape 1, l’interdit) : une série avec que des femmes musulmanes dont plusieurs voilées !

Ecrite et réalisée par Nida Manzoor. La série parle de 5 femmes musulmanes vivant à Londres qui ont fondé un groupe de musique punk. La série est très drôle et apporte un nouveau regard sur les femmes musulmanes, bien loin des clichés qu’on a malheureusement l’habitude de voir. C’est drôle et ça dédiabolise une communauté trop souvent représentée sous le prisme des clichés terroristes; ou des clichés de soumission en ce qui concerne les femmes.

Les 5 membres du groupe We Are Lady Parts sont des jeunes femmes qui illustrent la diversité de l’islam et des cultes. Voilées ou pas, tatouées ou pas, mariées ou pas. Et peu importe, car ce sont des humains qui aiment la musique et sont confrontées aux mêmes problèmes que tout le monde.

We Are Lady Parts c’est drôle et intelligent. La série touche du doigt des sujets sérieux comme l’islamophobie, et montre comment elles se positionnent dans un monde où la bonne société musulmane va leur reprocher de faire du punk mais où les blancs vont de leur côté leur reprocher d’être pratiquantes.

The baby – (2022) – Comédie horrifique

Cette comédie horrifique teinté de folk horror ,créé par Sian Robins-Grace et Lucy Gaymer, est une métaphore de l’injonction à la maternité et des attentes qui pèsent sur les femmes. Le bébé est une malédiction qui la poursuit comme un parasite démoniaque. Son mode opératoire met en exergue les challenges de la maternité et du postpartum.

La genèse de la malédiction à un sous texte profondément féministe : le bébé a été conçu dans les années 60 lors d’un viol conjugal (comme dans Rosemary’s baby). Sa mère était homosexuelle, considérée comme folle et emprisonnée par son mari. J’ai aussi remarqué que dans The baby, les personnages masculins de pères sont soit complètements absents de l’écran soit présents dans les scènes de violence.

Petite aparté sur la scène du parc pour enfants (qui représente l’enfer pour Natasha), il s’agit d’une référence à des vrais parcs d’attraction qui ont pour but d’apprendre le capitalisme aux enfants dès le plus jeune âge et sans supervision de leurs parents. Dans ces parcs, ils exercent des emplois (garde de prison, pompiste, serveur) et ils ont un salaire qui leur permet de payer les services dans le parc.

A league of their own (2022) – Comédie

Produit par Abbi Jacobson (Broad City), A League of Their Own utilise l’histoire de la première ligue de baseball féminin pour parler de la place de la femme et des lesbiennes dans la société de l’entre deux guerres.

Comme les hommes du pays sont partis au front, la première ligue professionnelle de baseball féminin voit le jour. A la base parti d’un événement promotionnel pour des bonbons, un casting est lancé en 1943 pour trouver de «belles femmes» capables aussi de jouer. A League of Their Own explore le sexisme, le racisme, et l’homophobie ambiante d’une époque où l’homosexualité était considérée comme anormale et criminalisée. A travers le récit de personnages féminins loin de clichés, la série nous parle des amitiés et des amours clandestins de ces femmes qui cherchent à s’émanciper du patriarcat.

Deadloch (2023) – Thriller

Deadloch est une série Australienne crée par deux humoristes féministes : Kate McCartney et Kate McLennan. Deadloch prend le parti d’être à la fois drôle et sombre. C’est un astucieux mélange des genres qui sert un discours féministe subtile mais affirmé. La série se moque des clichés sexistes : Deadloch joue avec les représentations de la masculinité toxique pour les dénoncer : sentiment d’être parfait, jalousie, accuser la maire d’avoir «lesbiannisé» la ville, misogynie, homophobie, harcèlement sexuel, agressions physiques, pédophilie, etc…

Ce qui est super dans Deadloch, c’est que ces personnages sont interprétés par de vrais queers et non pas des acteurs qui jouent un rôle de queer. (étape 5, le normal) Je n’avais jamais vu dans une série qui n’est pas spécifiquement destinée à un public queer, une telle diversité dans les personnages principaux : lesbiennes, gays, bisexuels, trans-masc, cross dresseur. On voit aussi des personnage féminins qui sortent des clichés qu’on a l’habitude de voir, totalement décomplexés et non genrés. La série parle aussi des aborigènes, et illustre comment la vie est plus difficile pour les peaux foncées et comment les blancs qui ont volé leurs terres, les utilisent pour remplir les quotas de diversité.

Deadringer (2023) – Thriller

Deadringer est une mini série créée et scénarisée par Alice Birch, inspiré du film de 1998 de Cronenberg. Les soeur Beverly et Elliot Mantle sont interprétées par Rachel Weiss.

La série tourne autour d’un drame psycho-sexuel comme le film. Mais au lieu du cliché de l’introverti scientifique vs le charmeur frivole proposés par Cronenberg, Birch propose deux personnages plus développés, moins manichéens, tous deux sensibles, tous deux borderline.

Là ou les frères voulaient insérer des objets de torture dans les corps des femmes complètement déshumanisées au service du prestige scientifique; les soeurs sont disruptives parce qu’elles veulent remettre les femmes au coeur des soins pour limiter les violences gynécologiques. Et le body horror est incarné non pas par des viols médicaux mais inhérents à la féminité et la grossesse : les vergetures, le sang des menstruations, les douleurs physiques, l’accouchement, l’avortement, le post-partum, etc.

Apparemment le public féminin a globalement bien accueilli ce remake de Deadringer mais les critiques masculins ne voient pas l’interêt de ce remake. Pour la majorité «on n’aurait pas dû toucher à l’oeuvre du grand maitre». Ironique quand la série dénonce justement le manque d’empathie masculin.

Douglass is canceled (2024) – le contre exemple

Stephen Moffat nous propose selon moi un pastiche mou du morning show. C’est l’histoire d’un présentateur télé qui se fait cancel car il a fait une blague sexiste sur twitter. Personne ne connait la blague mais sa co-presentatrice semble avoir leaké le tweet. Au fil des épisodes on ne sait pas qui manipule qui ni pourquoi, et le personnage féminin est représenté comme une connasse.

Dans le seul épisode interessant de la série, (car il encapsule toute la tension de subir le jeu du prédateur) le producteur est finalement révélé comme un prédateur sexuel, et Douglass est puni car il a été complice, il n’a pas dénoncé les agissements de son collègue. On dirait que Moffat fait un exercice de féminisme pour nous montrer qu’il a compris et qu’il est désormais un allié. Ca sonne creux et c’est manichéen.

Vous m’excuserez j’ai sûrement oublié des oeuvres importantes en ne citant principalement que des séries anglophones, j’ai du mal à sortir de mon prisme européen (on peut blâmer la barrière de la langue mais je suis aussi un peu feignante). Si vous avez des séries à me conseiller je vous écoute !

Sources principales

- Observatoire européen de l’audiovisuel (OE A) / Council of Europe – études sur la part des femmes dans la production de films européens. Observatoire+2Observatoire+2

- Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) / Observatoire de l’égalité femmes-hommes – données pour la France sur l’emploi des femmes dans le cinéma-audiovisuel. CNC+2Genrimages+2

[…] une série féministe britannique écrite et réalisée par Nida Manzoor. Elle a grandi dans une famille musulmane […]

[…] Bien qu’il est impossible de répondre objectivement à ces questions, il m’a paru opportun d’évoquer ce que j’entends par film féministe, tant on peut lire/entendre un peu de tout. Dans un contexte tendu après #metoo, la question du féminisme au cinéma crispe.C’est une question qui touche évidemment le monde des séries. […]