Sujet on ne peut plus riche d’informations et de prédictions diverses et variées, l’IA est un sujet présent au cinéma depuis des décennies, qui est intégré de plus en plus dans la fabrication des films.

Objet fascinant ou d’inquiétude, l’IA a permis aux cinéastes de développer des théories d’évolution, de questionner la définition de l’être humains, et questionner nos rapports aux machines.

Tantôt plutôt SF ou horrifique, les films sur l’IA mettent en scènes des robots IA féminins et masculins pour répondre à tous ces questionnements.

Mais quel est le traitement spécifique des robots féminins? Quelle analyse peut-on en retirer sur ces représentations? Quels messages sont ainsi véhiculés?

Attention, j’analyse donc je spoil.

La SF est l’un des sous genres du cinéma de genre les plus anciens. Si Le voyage dans la lune de Méliès en 1902 est le plus ancien film de SF connu, Méliès a réalisé en 1900 Coppelia: la poupée animée, un court métrage, où il est question d’un homme qui se rend compte qu’il est tombé amoureux d’une femme robot. Le film est adapté d’un livre d’ETA Hoffman, L’homme au sable sorti en 1817 (et oui même avant que le Titanic coule et rappelle à l’homme qu’il ne faut pas trop se prendre pour Dieu, les hommes matérialisaient déjà leurs peurs/envies du futur sous les traits d’une femme).

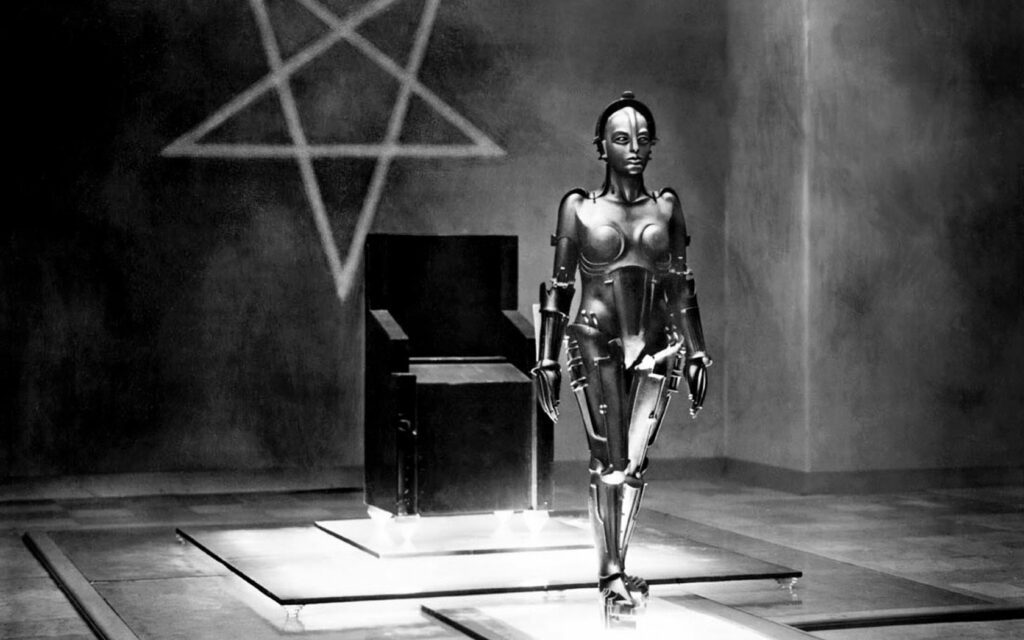

Il ne faudra attendre que 1927 pour voir au cinéma, la première œuvre marquante avec un robot dans Metropolis.

Depuis, les robots sont très souvent présents dans la SF, que ça soit au premier plan, ou élément constitutionnel d’un environnement futuriste. Ils sont le symbole de l’évolution technologique, et donc de l’intelligence humaine associée, mais surtout sont un terrain infini de questionnement sur la nature humaine et ses limites/utilité, l’impact de ces inventions sur le quotidien, les relations privées, professionnelles, etc… Bref, tout simplement, l’intelligence artificielle permet de nous tendre un miroir inévitable pour nous questionner sur la définition d’humanité.

C’est peut être pour cette raison que l’IA au cinéma ne m’a jamais particulièrement attirée, voyant l’insoluble réponse à cette interrogation qui je l’avoue, me fait peur. Car plus je visionne des films sur le sujet, plus les déductions sont floues, et donc incommodantes.

Cet article d’analyse permettra donc quelque part de me confronter à des questions et des réponses qui me dérangent, mais qui sont par conséquent, aussi passionnantes.

Avec Metropolis, le premier robot représenté au cinéma est donc féminin. Et ce n’est pas anodin si on penche sur la portée politique portée par le film de Fritz Lang (qui est une adaptation du livre de sa femme nazie Thea von Harbou). Le robot féminin « Maria » (qui est une copie robotique d’une femme de chair et de sang, objet de fantasme d’un personnage masculin), est créée dans le but de diviser la classe ouvrière qui s’organise pour lutter contre l’exploitation du patronat.

Mais le robot décide plutôt d’inciter à tout cramer, ce qui plonge la société dans une destruction totale. Les ouvriers finissent par brûler le robot (tout comme on brûlerait une sorcière), se rendant compte de leurs propres pertes, notamment humaines.

Pour sa première apparition à l’écran, le « fembot » (robot IA féminin), est donc non seulement punie pour sa rebellion, mais surtout elle incarne un des clichés sexistes les plus entretenus au cinéma: une femme objet de désir, est source de problème. Par ailleurs, le message est clair: le prolétariat doit rester à sa place, car tout désir de liberté (et de survie) n’apporte que chaos. Bon évidemment, on en attendait pas moins de la part d’une nazie, qui glorifie ici le principe de collaboration de classes (une minorité écrasée par la classe sociale supérieure qui doit accepter sa condition). Une belle entrée en matière pour les robots IA féminin au cinéma.

La beauté fatale(ment) artificielle

On l’a vu, l’apparition des robots dans la culture est toujours passée dans l’idée d’intégrer un robot féminin via le regard et le désir de l’homme.

C’est donc un trope que l’on retrouve très souvent dans le cinéma de genre, le plus évident. Voyez plutôt:

- L’amie mortelle,

- Cyber bride,

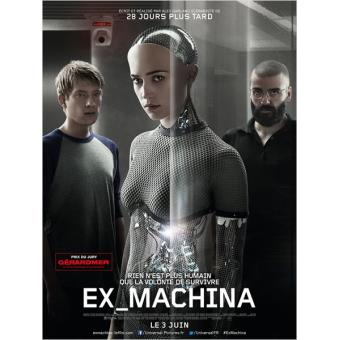

- Ex machina,

- Perfect lover,

- Robogeisha,

- Simone,

- Her,

- Subservience (qui, littéralement signifie « soumission »),

- Stepford wives,

- The trouble with being born (très gênant),

- Companion

- Cherry 2000…

Evidemment, la représentation de ces robots et de ce que cela implique, diffèrent beaucoup en fonction des films. Nous y reviendrons.

Il y a même une sous catégorie spécifiquement liée à des fembot (ou « gynoïde » ) créés uniquement pour le plaisir sexuel des hommes, flirtant entre thriller érotique et érotisme tout court:

- 2050,

- Veronica 2030,

- Maid Droid – 2009

- Maid Droid – 2023 (apparemment c’était nécessaire).

- Maid Droid Origins– 2024 (décidément il n’y en a jamais assez)

Cela paraît évident mais rappelons que la figure du robot épouse parfaitement les codes du patriarcat:

- Le fembot correspond aux canons de beauté (globalement blanche et blonde, mais surtout mince avec de gros seins, etc..)

- Elle peut être le réceptacle de tous types de violences dans la mesure où elle n’est pas humaine (donc cela reste moralement acceptable par l’homme et la société qui l’entoure. Ceci dit, cela ne gêne déjà pas grand monde qu’on tue une femme tous les 3 jours, mais admettons).

- Elle n’a pas de libre arbitre,

- Elle est soumise (avec parfois un élément qui souligne cette soumission, comme la figure de la servante), sans en souffrir.

Si on regarde d’un peu plus près, on remarque que ces films se divisent en trois catégories (comme le monde, ou presque). Les films avec:

- un gynoïde dont l’IA est visiblement limitée et qui ne peut rien challenger ou se libérer (Deadly friend, 2050, Cyber bride, Perfect Love, S1mone, Stepford Wives, Cherry 2000…)

- la fembot sexy mais dangereuse (trope que j’appelle « Mandy Lane ») telle une belle plante séductrice mais vénéneuse (Terminator 3, Subservience, Metropolis, Eve of destruction, Annihilator, Better than us..). Parfois c’est même sous forme immatérielle que l’IA est antagoniste (Alien, Resident Evil…) ou déceptive (Her, U are the universe..)

- une IA douée d’indépendance ou en tous cas de désir d’indépendance (Ex machina, Companion, Eva, The trouble with being born…)

Il ne vous aura pas échappé que, si ces films ont ce point commun d’avoir une histoire centrée sur une fembot conçue pour l’homme, leur traitement narratif et politique diffèrent.

Etre une femme robot comme les autres (femmes)

Certains ont pour objectif de visibiliser le traitement subi par les femmes avec un dénouement émancipateur pour celles-ci (Stepford Wives, Ex machina, Companion, The trouble with being born…). A noter que le sujet spécifique de l’IA forcent ces récits à s’adapter à leur époque permettant de les ancrer fortement temporellement. Par exemple, Stepford Wives, sort dans les années 70 (72 pour le livre, 75 pour le film), au moment où les USA connaissent de grosses avancées féministes fin des années 60/début des années 70 (loi sur l’égalité des salaires en 1964 ou reconnaissance du viol conjugal en 1972).

Si on prend son opposé temporel, Companion intègre la dimension d’emprise qui est reconnue depuis peu, avec une violence patriarcale qui dépasse le rapport hétérosexuel. La rébellion du robot est plus violente et déterminée que dans Stepford Wives. D’autant qu’Iris s’identifie comme une personne à part entière, même quand elle apprend qu’elle est un robot. Elle se bat pour sa liberté et contre l’injustice, au même titre qu’une femme faite de chair; victime de violences conjugales. Et le public n’a aucun mal à avoir de l’empathie pour elle quand bien même elle est faite d’électronique, puisque ces situations nous sont familières dans des films montrant des violences sexistes et sexuelles.

D’autres films font des violences sexistes une toile de fond (Jung E, L’amie mortelle, etc..) mais sont bien présentes.

A ce titre, je trouve le traitement du sujet dans l’Amie mortelle assez touchant. Une adolescente incestée et battue par son père, est tuée par celui-ci. Elle est ressuscitée sous forme de fembot par un ami geek, amoureux d’elle. Mais cette résurrection est accompagnée de forts sentiments de vengeance faisant d’elle une machine à tuer. Elle va s’en prendre aux personnes qui lui ont mené la vie dure mais son issue sera forcément fatale, la tuant deux fois. Donc, elle est doublement victime de la violence patriarcale. D’abord par son père, ensuite par cet adolescent qui a besoin d’elle, et qui ne lui donne pas le choix de se réincarner en fembot. Alors oui, la violence de l’adolescente est déclenchée suite à son meurtre (comme si cette violence était nécessaire pour réveiller sa force), mais on peut constater également les conséquences de cette violence patriarcale. Le film montre que tout le monde est perdant, tout en ne perdant pas de vue que c’est bien le personnage féminin la première victime.

Globalement ce qu’on peut en conclure est résumé finalement dans la tagline de Cherry 2000 (un homme part à la recherche d’un nouveau modèle de fem/sex bot « Cherry 2000 » après que le sien soit tombé en rade et tombe finalement amoureux d’une humaine). Beaucoup de films utilisent la fembot pour raconter le quotidien du désir des hommes, qu’ils soient entourés de fembots ou de femmes humaines.

Mais on a jamais l’inverse ou presque (je ne vois que l’Homme bicentenaire, à la grosse différence que le robot joué par Robin Williams n’a jamais été créé pour une femme mais pour être une aide ménagère familiale). Même dans Planète Hurlante, où l’IA est indépendante et mute sous plusieurs formes humaines, l’ultime modèle est une fembot capable de saigner, pleurer et évidemment avoir des relations sexuelles (les 3 fonctions d’une femme apriori). Si on additionne au fait que ces modèles s’affrontent désormais entre eux, ces IA montrent que finalement on tourne en boucle avec des comportements patriarcaux classiques.

Alors qu’avec toutes les violences sexistes et sexuelles, on pourrait imaginer que les femmes aient besoin/envie d’avoir un homme IA « déconstruit » par exemple? Ou d’avoir des IA qui cesseraient de reproduire la violence humaine déjà maintes fois traitée?

D’autant que ce déséquilibre de traitement se reflète aussi dans le fait que quasi aucune femme ne sont des créatrices de robots. Et quand c’est le cas, elles créent des enfants (normal!), pas des hommes. Megan et Eva entrent dans ce cas, sachant que pour Eva, la créatrice en question n’est pas connue du grand public. On apprend qu’elle a créé Eva à la fin, dans le cadre d’un twist.

Le mythe Pygmalion: pilier de la représentation des robots IA féminins

Comme souvent, les mythes grecs imprègnent fortement nos histoires contemporaines, jusqu’aux plus récentes. C’est également le cas ici, où les films reprennent l’un des mythes les plus populaires: Pygmalion et Galatée. Pygmalion sculpte Galatée selon ses idéaux féminins.

Ce qu’on a moins en tête c’est que Pygmalion décide de créer Galatée car il désapprouve les mœurs légères des Propétides, des femmes qui en viennent à dévorer leurs semblables. La racine de la démarche est donc imprégnée d’idéologie masculiniste. C’est Aphrodite, déesse de l’amour, qui donne vie à cette statue, afin que Pygmalion l’épouse. Avec donc la validation d’une femme, qui légitime une domination masculine.

La statue animée prend donc la forme d’un robot dans la SF, et c’est donc de façon massive que le cinéma reproduit ce schéma. C’est d’autant moins étonnant que le cinéma possède en son sein, ces fameux Pygmalions; les réalisateurs qui s’avèrent être surtout des agresseurs. Luc Besson, Hitchcock, Benoit Jacquot, Godard, etc…Ce qui n’est pas étonnant, car façonner autrui selon ses désirs, fantasmes, est forcément une violence pour l’autre.

Nous avions parlé rapidement du mythe du Pygmalion, lors de la conférence sur l’IA de « Screen Spirit Festival » à laquelle j’avais participé:

Ces robots ressemblent à un idéal fantasmé du corps féminin reproduisant des codes sociaux, des gestes, des habitudes humaines.

Ce qui m’amène au fait que la plupart des représentation des robots au cinéma (quelle que soit leur fonction) ont une apparence humaine. On retrouve rarement des robots à l’apparence de machine pure et dure.

Par conséquent, c’est bien notre humanité qui est questionnée dans ces films, et pas vraiment l’avancée technologique en tant que telle. Pour interroger nos paradoxes et sentiments, il faut les confronter à une présence qui nous ressemblent. Car sinon on manque d’empathie, de compassion et donc d’intérêt.

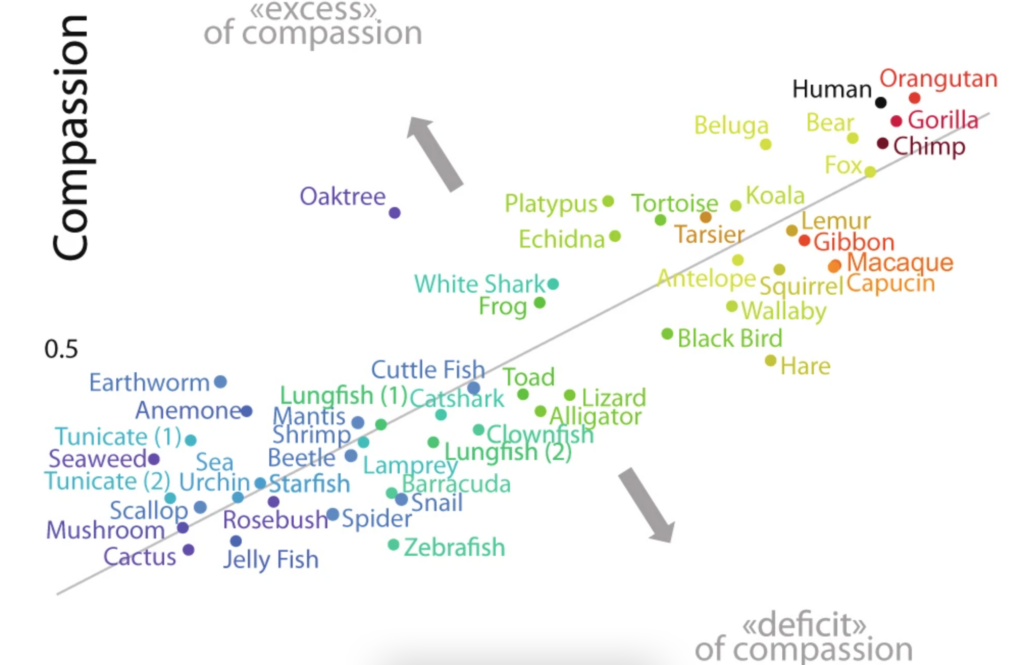

La variation de l’empathie selon les espères a été étudiée scientifiquement en 2019. Et le constat est clair: plus une espère ressemble à un être humain, plus celui-ci aura de l’empathie pour cette espèce. A un détail près: l’orang outan dépasse l’humain. Un être humain peut donc avoir moins de compassion et d’estime que pour une espèce animale. Cette précision en dit long sur la manière dont les humains se traitent parfois entre eux (et notamment les hommes envers les femmes).

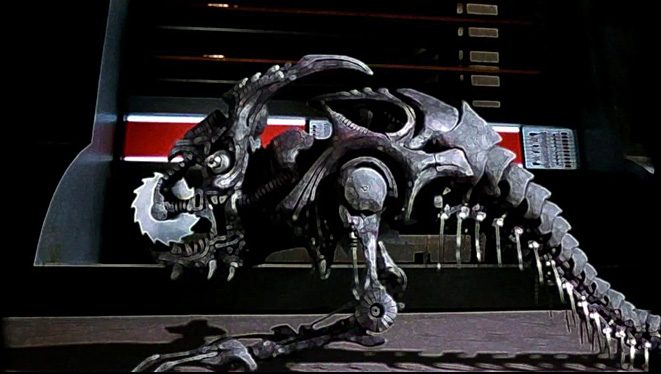

Cette empathie variable en fonction de l’apparence est particulièrement notable dans Planète Hurlante. Dans un monde post apo paralysé par une guerre entre Nouveau bloc économique et Alliance pour des ressources, des « screamers » ont été créés par l’alliance des mineurs pour attaquer l’ennemi. Ces robots intelligents ont la forme d’une bestiole qui va sous terre et découpe en morceaux les hommes en repérant leur pulsation cardiaque.

Mais la créature dépassant le créateur, ces screamers mutent sous forme humaine pour s’adapter et gagner du terrain. Ainsi, ils deviennent enfants abandonnés implorant pour s’infiltrer dans les bunkers, soldats blessés, ou femme douée de sentiments amoureux.

Les screamers ont compris qu’ils prendraient le dessus, non pas en canardant de bombes ou de tirs, mais en utilisant donc l’empathie naturelle que l’on a pour un enfant seul ou un coéquipier.

Planète Hurlante – © Columbia Pictures

Planète Hurlante joue à fond cette carte de l’empathie via plusieurs éléments:

- L’invasion des multiples petits garçons screamers >> on assiste visuellement à un massacre d’enfants,

- La screameuse « Jessica » se bat contre une autre pour défendre son amoureux humain,

- Les combattants des deux camps sont floués par leurs supérieurs >> traitement déshumanisant venant…d’êtres humains.

L’ambiguïté du robot IA féminin super puissant

Il y a le gynoïde sexy et objet, mais il y a bien sûr le robot IA féminin sexy ET puissant. Terminator 3, Blade Runner, Ghost in the Shell, Ex machina, Eve of destruction, Subservience…pour la chaîne « The Take », ces représentations de femmes appliquent la violence que les hommes font subir aux femmes dans la société. Par ailleurs, elles sont parfois manipulatrices en usant de leurs charmes (Ex machina, Subservience, etc..), profitant de la « faiblesse » des hommes. Donc, elles les projettent dans une situation de vulnérabilité, et c’est pour cette raison qu’associer beauté et puissance physique font un cocktail parfait pour susciter la peur du mâle.

Je rajouterai que le fait que ces robots féminins soient souvent des canons de beauté inatteignables, accentue bien le fait qu’elles s’éloignent d’une certaine humanité.

Et l’homme créa la femme…

Dans tous les cas, cela montre que l’être humain établit une hiérarchie entre les espèces vivantes (l’anti spécisme va donc rester une idéologie bien minoritaire). J’avais assisté à une conférence sur les robots aux Utopiales. Un des intervenants notait qu’il n’est pas socialement acceptable qu’on exerce de la violence sur un chien vs son iPhone. Pourtant, si on compare les QI par exemple, pas sûr que le chien gagne. Même logique avec les fourmis et les araignées qu’on accepte de tuer (même encourage parfois!) vs une vache. On n’accepterait pas de voir une personne maltraiter un bœuf tranquillement dans son pré, alors que ça ne gêne finalement pas grand monde de savoir qu’on les tue, globalement avec une grande cruauté. Il n’y a donc pas de logique, tout est une question de perception, de valeurs, et de contexte.

Alors quelle est la place des robots humanoïdes dans tout ça? Plutôt Iphone ou espèce vivante car ils nous ressemblent?

La série Real Humans évoquait cette ambiguïté, tout comme MondWest, notamment concernant les fembots. Dans Real Humans, un des personnages viole la fembot qui est utilisée à la base pour s’occuper de la maison. Mais entre son statut d’objet et sa fonction (à savoir au service de), ça parait logique de l’utiliser comme bon lui semble. Dans MondWest, les deux personnages masculins profitent d’un bordel pour avoir des relations sexuelles avec une androïde, avec tous le mépris et l’indifférence qui vont avec (car il s’agit pas là d’avoir un discours abolitionniste sur le travail du sexe).

A des degrés divers, ces deux exemples mettent mal à l’aise, car même s’il s’agit de robots, ils sont formatés pour refléter la représentation d’un être humain; cela nous rappelle surtout comment les hommes voient les femmes faites de chair et les traiter. Ce point rejoint également ce que j’évoquai plus haut, concernant les films avec une fembot qui s’émancipent. Il s’agit avant tout de représenter la violence patriarcale exercée sur les femmes, qui les transforment de manière symbolique en robot.

Et malheureusement, le procès de Dominique Pélicot le montre bien. 70 hommes dans un rayon de quelques kms, de tous âges, toutes couleurs, toutes professions, ont patienté des heures sur un parking pour violer une femme inerte. Certains plusieurs fois. Sans jamais s’assurer qu’elle était consentante par le biais de sa propre voix et conscience. Pas besoin des robots pour avoir peur.

Le film Zoé est un des rares avec un angle qui se distingue sur cette question de la relation avec machine: les robots IA peuvent être considérés comme digne de nos sentiments, mais peuvent être victimes de discrimination comme n’importe quelle tranche de la population.

L’IA Zoé hautement sophistiquée, n’a pas été créée pour le désir masculin mais dans le cadre de l’activité d’une entreprise qui aide les couples à déterminer leur score de compatibilité. Elle est une salariée à part entière de cette société.

Si elle tombe amoureuse de son créateur joué par Ewan McGregor, celui-ci montre d’abord une grande réticence, qui ne dura pas face à la personnalité de Zoé. Mais tout change lorsque Zoé est victime d’un accident de voiture et qu’il doit la réparer. Il est confronté à son intérieur (on peut y voir un parallèle avec le fait d’être en face de la vraie nature de quelqu’un), ce qui lui renvoie le fait qu’ils n’appartiennent pas à la même espèce. Il est subitement dégoûté. C’est son ex femme qui fait preuve d’une grande sororité en lui expliquant que ça n’a pas d’importance tant il se sentait bien avec Zoé (là encore on peut y voir un lien avec le fait d’assumer publiquement une liaison dont on a honte, en raison d’une discrimination).

Même si Zoé occulte le dynamisme de domination qu’il existe forcément au sein de ce couple (Ewan Mc Gregor étant le créateur et donc le droit de vie ou de mort si je puis dire sur Zoé), on croit à cette histoire d’amour. D’autant que même si Zoé connait des duplications (et donc pourrait diminuer son identité propre), le film montre bien que ce sont les souvenirs propres qu’on l’on créé ensemble qui comptent, et qu’on ne peut pas les transposer à une autre personne, même si elle a les mêmes données. Par ailleurs, en voyant ces Zoé dupliquées, je me suis interrogée sur les jumeaux ou jumelles. Ce sont des duplications physiques peut être, mais ce sont bien des personnalités distinctes. C’est un très beau film qui amène à réfléchir sur la nature du sentiment amoureux.

L’humain, une machine comme les autres?

Je suis un cyborg traite également de la porosité entre machine et humanité, via le personnage de Young-goon.

A force de travailler comme un robot dans une usine de composants électroniques, elle pense qu’elle est un cyborg, et finit littéralement par péter les plombs. Internée, elle refuse de s’alimenter de peur d’abîmer son système « électronique ». Au lieu de la confronter avec violence à la réalité, un ami interné lui aussi, va entrer dans son jeu pour lui faire accepter petit à petit des aliments. Le film est truffé de scènes oniriques, qui célèbrent la nature « robotique » pensée de son personnage principal, tout en appuyant sa personnalité d’humaine et valorisant la richesse du collectif humain.

Ces films rejoignent la pensée de l’écrivaine et philosophe féministe Donna Haraway qui a écrit le Manifeste Cyborg, mais aussi Des singes, des cyborgs et des femmes.

Elle part du principe que les machines font déjà partie du quotidien des femmes depuis très longtemps, si on prend par exemple le travail à l’usine. Ces machines sont un prolongement des femmes (comme dans Je suis un cyborg). On peut également prendre l’exemple des smartphones qui sont littéralement un prolongement de nous mêmes, et notamment des adolescents, pour qui l’ambiguïté psychologique est très forte en cas d’harcèlement. Le smartphone est à la fois l’instrument de souffrance, et l’allié qui permet de transmettre les informations qui sont dites à notre sujet.

Dans la même idée, les humains doivent être répertoriés dans un système qui est géré par des machines depuis longtemps. Numéro de sécu, recensement, numéro de permis, etc..

Par ailleurs, elle note que l’être humain est déjà constitué d’éléments extérieurs (microbiotes, parasites, bactéries, etc..) qui participent à faire fonctionner le corps. Sans compter que l’on dit souvent que le corps humain est une véritable machine bluffante qui s’adapte et fonctionne en faisant communiquer des hormones, des organes, etc…Je pense que le documentaire De Humani Corporis Fabrica le montre clairement.

On peut également noter les interventions médicales qui nécessitent d’implanter du métal ou autres composants. Le transhumanisme (être humain amélioré) est ancré.

Donna Haraway est très critique des récits dits d' »origine » notamment sur les femmes, à savoir ceux qui théorisent en glorifiant ce qui est « original » (d’où on vient et ce qui définit la nature humaine ou la vie), car elle pense que ça favorise l’immobilisme des idées et de la place des femmes. Par exemple, si on peut place une banane et une copie d’une banane, la « vraie » va pourrir face à la copie qui va perdurer dans le temps (même si évidemment elles n’auront pas les mêmes fonctions). Ou encore mieux, un godemichet sera toujours efficace et opérationnel par rapport à un pénis.

Pour toutes ces raisons, Donna Haraway estime que le cyborg n’est pas soumis à l’Homme, mais plutôt qu’il simule la politique, et finalement correspond à la définition de la biopolitique de Foucault. Dans cette notion il évoquait la puissance exercée sur les individus qui a impact sur un ensemble d’invidus (comme par exemple en temps de Covid). Mais il n’avait pas intégré le concept de la technique, ajouté par Haraway.

Donna Haraway évoque aussi sa vision de l’antispécisme dans Manifeste des espèces compagnes, qui est finalement une continuité de sa pensée: les espèces peuvent avancer et évoluer côte à côte.

Cette pensée d’Haraway se reflète dans l’obscur The trouble with being born, où une petite fille robot (objetifiée par des adultes, qui prendra son indépendance), est régulièrement associée dans la mise en scène, au chien et au chat de la maison. Deux espèces à part entière donc, et égales. C’est d’autant plus vrai concernant les enfants, qui sont souvent considérés comme des êtres à dresser, qui doivent obéir.

C’est également ce qui est montré dans Alien Resurrection. Call, androïde incarné par Winona Ryder (donc une actrice qui a souvent interprété des personnages convoités par les hommes comme Edward aux mains d’argent) est totalement en dehors de toutes intrigues romantiques ou sexualisantes. Elle est considérée comment les androïdes masculins présents dans les précédents opus, et devient le bras droit de Ripley, qui a paradoxalement plus de considération pour l’espèce humaine que les humains, car elle a été programmée pour ça. Ce qui est bien sûr, n’est pas notre cas.

Mother !

La charge robotique d’être mère

L’IA est souvent utilisée pour représenter la figure maternelle: Mère dans I am mother, Cassandra dans la série du même nom (même si elle n’est pas vraiment une IA à proprement parler), Roz dans Le robot sauvage, Jung E dans le film éponyme, etc…Et si la mère n’existe pas matériellement, elle est présente à travers ses actions et sa voix comme avec la Reine Rouge dans Resident Evil ou l’ordinateur de bord « Mère » dans Alien.

Et souvent, la vision du personnage est assez binaire:

- Soit elle remplit la fonction attendue par la société d’une mère, en répondant aux besoins des enfants pour garantir leur épanouissement personnel (I am mother, Cassandra, Le Robot Sauvage, Jung E). Le cas de Cassandra est particulier car si on comprend que le personnage a un fond très discutable moralement, c’est bien les normes patriarcales qui attisent sa haine et son besoin d’être estimée. Et c’est bien son esprit d’humaine qui est enfermée dans un robot, comme une femme est enfermée dans son rôle de mère et d’épouse.

- Soit elle est machiavélique (Alien, Resident Evil, I am Mother..).

I am mother a l’intelligence de confronter deux figures de mère: la version robot qui, par ses fonctions ne fait preuve d’aucune défaillance dans sa gestion des besoin de l’enfant (affectifs, éducatifs, etc..). On peut même dire qu’elle surpasse une mère de chair et de sang, car sa mission est de régénérer des êtres humains suite à leur auto destruction. Elle protège et couve une jeune femme issue d’un embryon à l’intérieur d’un bunker.

La version humaine (jouée par Hilary Swank), offre un autre regard sur le monde extérieur à cette jeune femme qui comprend que son robot de mère a en fait, fait preuve d’eugénisme en brûlant dans des fours (la référence est claire) les enfants qui n’étaient pas assez brillants pour faire perdurer l’espèce humaine. Elle ne fait qu’exécuter un programme qui a un objectif chiffré.

A la fois, la version humaine n’est pas capable d’accompagner la jeune femme (appelée « Fille » car c’est finalement son seul statut) vers des perspectives. Elle prendra donc son propre envol, grâce à la bénédiction du robot, pour prendre soin des embryons à faire naitre. Aucune des figures maternelles n’est satisfaisante, et c’est bien ce constat que tout le monde devrait faire. Aucune mère n’est parfaite, aucune mère ne peut systématiquement faire les bons choix et avoir les bons mots.

Ceci dit, la conclusion vient atténuer la force de cette conclusion, car l’avenir de l’humanité repose encore sur une femme dont la fonction première sera donc d’être une mère pour la nouvelle espèce d’humaine.

Malgré ses problèmes d’écritures et son budget fauché, Jung E aborde de manière originale le rôle de mère.

Une mère guerrière doit partir en mission, laissant sa fille gravement malade, qui doit se faire opérer. La mère meurt en mission, mais ses compétences sont injectées dans un modèle robotique, pour mener des recherches, menées par sa fille devenue grande, afin de mettre fin à une guerre.

Ce robot mère est donc utilisé en apparence pour des questions militaires, mais on apprend qu’il s’agit surtout d’en faire un sexbot. Par ailleurs, elle permet aussi à sa fille devenue adulte qui passe du temps avec elle pour l’étudier, de faire son deuil.

Ce robot « mère » finit par se libérer (avec l’aide de sa fille, qui se libère psychologiquement). Cette liberté est notamment symboliser par le fait qu’elle se débarrasse de son enveloppe corporelle, pour laisser apparaitre son physique de robot. C’est d’autant plus pertinent que précédemment elle a été poursuivie par des robots qui n’ont pas d’apparence humaine. Généralement, c’est un dispositif qui vise à déshumaniser le robot, afin que le public n’ait pas d’empathie pour lui. L’idée est de montrer tel qu’il est vraiment: une machine faite de métal. Or ici, la dernière image du film c’est la mère robot qui contemple une immense forêt, après avoir retrouvé son état de robot: elle est donc face à sa vraie nature; et donc libre, face aux hommes mais aussi face à son rôle de mère.

En dehors de ces films, peu d’oeuvres questionnent le rôle des mères à travers des robots. Ainsi, l’IA est l’outil parfait pour représenter le côté automatique, surhumain d’être mère. C’est une charge forte, dont la robotique apparait comme un élément logique dans ce contexte. D’autant que cette représentation n’existe quasiment jamais pour les hommes. Pour le coup, la charge du rôle de père est tellement moins importante dans la société, qu’elle est peu intégrée dans l’imaginaire collectif. Donc apriori moins nécessaire à évoquer.

L’IA le remède à la violence faite aux enfants?

Un seul film met le doigt là ou ça fait mal: Terminator 2. La scène où Sarah Connor regarde le T 800 et John Connor ensemble, elle se dit que cette machine est finalement le meilleur père que son fils n’aura jamais: programmé pour protéger John, le T 800 ne sera jamais violent, saoul ou trop occupé pour jouer avec lui. Et c’est effectivement un fait objectif indiscutable. Par conséquent, est-ce qu’il vaut mieux qu’un enfant soit confié à un robot en cas de maltraitance par exemple? D’autant que le T 800 utilise son IA pour apprendre au contact des humains, ce qui fait de lui un être qui s’adapte à son environnement permettant des échanges et un attachement. C’est précisément la conclusion de leur périple quand le T 800 dit à John Connor qu’il comprend pourquoi les humains pleurent mais qu’il ne pourra jamais le faire. Cela marque à la fois la différence fondamentale entre eux tout en pointant ce qui les rassemble.

En 2019, un rapport des inspections générales des affaires sociales (IGAS), de la justice (IGJ) et de l’éducation (IGAENR) établit qu’un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents (moins d’un an pour la plupart).

En 2025, un rapport de la commission parlementaire sur l’Aide Sociale à l’Enfance établit des dysfonctionnements graves qui conduisent à des suicides, des violences physiques et sexuelles. Alors est-ce que l’IA pourrait aider les humains à résoudre ce problème? Je n’ai pas la réponse, mais ce qui est sûr c’est que des humains ne se comportent pas comme tels et détruisent des vies. Là encore, pas besoin d’avoir peur des robots.

L’enfant élu de la robotique

Qui dit mère, dit enfant. Il y a curieusement, assez peu d’enfants IA au cinéma. Il y aurait pourtant beaucoup de choses à dire, quand on voit comment les enfants sont aussi perçus comme des objets (comme les femmes), avec une approbation encore plus nette de la société. Le plus connu est AI de Spielberg, une sorte de mix entre Pinocchio et le Petit Poucet. Tout comme dans Eva, ces deux enfants robots sont créés pour combler un manque (affectif, solitude, etc..) des adultes (schéma que l’on retrouve très régulièrement dans la réalité, ce qui me fait toujours doucement sourire quand j’entends des parents traiter d’égoïste des personnes qui ne veulent pas d’enfants). Ces deux enfants connaissent aussi un destin tragique à cause des adultes. La différence est que dans AI on a de la peine pour David, qui s’éteint seul, mais revit 2000 ans plus tard dans un rêve, un dernier instant avec la mère qui l’a abandonnée.

Dans Eva, elle sera éteinte par un adulte, suite au fait qu’elle ait poussé sa créatrice dans le vide. A noter que la boss de la créatrice a laissé sciemment cette dernière mettre en « liberté » cette enfant robot, quand bien même elle connaissait les risques. Le film est très ambigu sur la dangerosité de cette robot enfant. Si elle pousse sa mère c’est dans un élan de colère (sans intention de la balancer dans le vide), car elle vient d’apprendre qu’elle est un robot, et non une petite fille de chair. Comme n’importe quel gamin qui serait en colère car il apprend de quelqu’un d’autre qu’il a été adopté par exemple. Mais la position du film est de nous dire que les adultes savaient depuis le début que c’était risqué, que comme elle a tué une femme, elle doit être déconnectée, etc..Alors que le scénario aurait pu transformer Eva en véritable machine à tuer redoutable, il nous est présenté une scène qui montre Eva comme une petite fille blessée et en colère légitimement. Et pourtant les conséquences à payer sont très lourdes pour Eva, comme s’il n’était pas possible de tolérer une montée de colère pour une petite fille robot, même légitime, alors même que ce sont les adultes qui ont été irresponsables à la base. Eva avait beau être un membre de la famille, élevée comme un être humain fondu dans la masse, aimée et considérée comme telle, cela ne pèse d’un coup plus rien. Est-ce révélateur de la manière dont les enfants sont parfois maltraités quand ils sortent du rang, ou de leur vision de leurs parents?

Dans un registre plus politique, The artificial girl traite d’un sujet passionnant, qui devrait être beaucoup plus présent: la pédocriminalité sur le web. Pour la contrer, un ingénieur informatique met au point une IA d’une petite fille blonde aux yeux verts avec qui, il est possible de discuter uniquement sur un écran. Via cette IA, l’idée est de piéger les pédocriminels. Le film se divise en 3 parties, pour finalement arriver à l’IA qui existe sous forme tangible et qui reproche à son créateur de ne l’avoir créée uniquement dans ce but, la privant de liberté. Le film délaisse rapidement sa problématique de base pour questionner la propre utilisation de l’ingénieur d’un robot enfant, pour défendre la sécurité de vrais enfants. C’est dommage, car le film n’assume pas de traiter frontalement ce problème massif, touchant tous les enfants de la planète. Notamment, depuis le développement de l’IA où il est encore plus facile de créer des images pédopornographiques avec de simples images d’enfants récupérés sur le web.

La pédocriminalité est également le sujet de The trouble with being born qui nous place comme rarement à la place du robot. Une sorte de robot gaze, où on suit une petite fille robot victime d’un adulte, qui s’échappe et se retrouve chez une vieille femme qui l’exploite également pour faire revivre ses souvenirs de son enfant décédé. Elle finit sa route seule, dans un sale état. Là encore, il aurait été intéressant de traiter un peu plus la thématique de fond (l’exploitation des enfants), mais la réalisatrice se contente d’être une posture contemplative, qui finit par procurer surtout une gêne, tant l’ambiguïté est présente.

Bref, alors que le problème est massif, le cinéma peine à s’en emparer.

Aussi curieux et surprenant que cela puisse paraître, je trouve que Megan tire son épingle du jeu. Cette poupée, à l’apparence d’une petite fille, devient une sorte de parent de remplacement pour son propriétaire, une enfant devenue récemment orpheline et recueillie par sa tante. Celle-ci est ingénieure et la créatrice de Megan (donc pour une fois on a une femme créatrice d’IA !).

Il faut avoir en tête que la confusion des rôles parent/enfant est un des piliers du climat incestuel. Dans un climat incestuel, il n’y a pas forcément viol ou agression, en revanche, il instaure un climat de domination où les rôles sont inversés, où il n’y a pas d’intimité etc…A ce sujet, je vous conseille le roman graphique choc Ce qui Cécile sait, journal de sortie d’inceste, de Cécile Cée.

Cette petite fille robot IA devient une mère de substitution pour la petite fille en perte de repère, avec une tante démunie, qui préfère se consacrer à son travail. Evidemment, cette situation bascule dans l’horreur avec une Megan qui veut contrôler et avoir la main totale sur cette petite fille. Une situation très proche de ce qu’on peut observer dans les familles instaurant un climat incestuel, donc. Evidemment, Megan n’est pas un exemple brillant sur le traitement du sujet dans toute sa finesse et complexité, mais il pose des bases qui ne sont pas inintéressantes, notamment au regard de l’absence du sujet dans le cinéma.

L’IA ce déni?

Si la présence des robots, et de l’IA petit à petit a toujours occupé nos écrans, il n’est jamais vraiment question de remplacement total de l’humain. L’idée est toujours de comprendre comment l’artificiel cohabite et se complète (ou non) avec l’humain, et à travers ça, on cherche à définir ce qu’est d’être humain.e.

Les débats à l’aube de 2030 font rage sur la manière de percevoir, utiliser (ou non) l’IA. Mais pas sous une forme tangible ou humanoïde comme le cinéma le montre beaucoup. Mais de manière immatérielle, avançant de manière imperceptible (quel serait donc le problème à discuter avec une machine, ou obtenir des images rapidement ?), nous privant d’un certain temps de cerveau disponible.

Est-ce que l’humain peine tant à s’imaginer comme remplaçable? Ou l’immatérialité est-elle moins cinématographique? En tous cas, scénaristes et réalisateur-rices (les réalisatrices encore trop absentes), sont assez peu représenté les enjeux actuels au regard du robot fait de titane et de PVC.

Filmographie

- L’amie mortelle de Wes Craven,

- Cyber bride de Louisa Warren,

- Ex machina d’Alex Garland,

- Perfect lover de Gabriela Tagliavini

- Robogeisha de Noboru Iguchi

- S1mone d’Andrew Niccol

- Her de Spike Jonze

- Subservience de Scott Dale

- Stepford wives de Bryan Forbes

- The trouble with being born de Sandra Wollner

- Companion de Drew Hancock

- 2050 de Princeton Holt,

- Veronica 2030 de Gary Graver

- Maid Droid de Naoyuki Tomomatsu

- Maid Droid Origins de Rich Mallery

- I am mother de Grant Sputore

- Alien de Ridley Scott

- Terminator 2 de James Cameron,

- Planète Hurlante de Christian Duguay

- Le robot sauvage de Chris Sanders

- Cassandra (série)

- MondWest de Michael Crichton

- Ghost in the shell de Mamoru Oshii

- Mother / Android de Mattson Tomlin

- The artificial girl de Franklin Ritch

- Alien la résurrection de Jean Pierre Jeunet

- Terminator 3 de Jonathan Mostow

- Eva de Kike Maíllo

- Metropolis de Fritz Lang

- Je suis un robot de Park Chan-wook

- Cherry 2000 de Steve De Jarnatt

- L’Homme bicentenaire de Chris Columbus

- Real humans (série)