Le cinéma de genre tient une place tout particulière dans l’industrie du 7ème art. Marginalisé, ignoré, censuré, c’est un cinéma qui, quoi qu’on en dise, est à part.

Qu’est ce qu’on entend par cinéma de genre? Comment le reconnaître? Et pourquoi cette place toute particulière dans le monde du cinéma?

Edit: J’ai reçu des messages de personnes (parfois assez désagréables) qui visiblement ne connaissent pas l’appellation « cinéma de genre », et me faisaient remarquer qu’il existe plusieurs genres de films. Ce qu’on appelle grossièrement « cinéma de genre » est lié à un cinéma avec un univers visuel particulier. Je ne suis loin d’être la seule à écrire sur ce sujet, il existe aussi des centaines de conférences qui le traite, en utilisant cette appellation.

Cet article part de ce postulat, et je tente d’élargir la réflexion.

Mal aimé, il est le Mal aimé

Il y a souvent 3 points communs au cinéma de genre:

- Une mise en scène dont le but est d‘inquiéter, de faire peur, parfois de créer un certain malaise. Elle peut aussi susciter simplement le dégoût. Par exemple, une comédie d’horreur ne fera pas peur à proprement parler, mais elle peut utiliser des ressorts liés au sang, au corps et peut révulser.

- Le fond. Le cinéma de genre retranscrit les peurs de nos sociétés depuis toujours (maladies, guerres, problèmes sociaux et sociétaux, peur du communisme, etc…). Il explore aussi les paradoxes et les zones d’ombres qui parcourent tout être humain. C’est donc un cinéma dont le but est de (au choix) bousculer, choquer, déranger, questionner à travers des images plus ou moins graphiques.

- Le financement. Blockbusters, cinéma d’exploitation, ou indépendant, le cinéma de genre connait à peu près tous les cas de figures, très variables selon les pays. Ce qui donne lieu à des codes spécifiques visuelles, parfois liés en partie, à leur manière d’être financés.

Ainsi, l’atmosphère, la patte graphique, les moyens financiers visibles à l’écran, ou les thèmes seront très différents d’un blockbuster Conjuring, en passant par un film de blaxploitation type Blacula, ou un fauché Projet Blair Witch.

Je ne développerai pas ce point ici, qui mériterait un article dédié. Il existe 50 nuances (voire points de vue), ne serait-ce que si on prend le cinéma d’exploitation, qui à lui seul contient plusieurs branches (blaxploitation, ozploitation, nunsploitation…).

En France, les moyens financiers accordés sont tellement dérisoires par rapport aux besoins des réalisateur-rices (si un film arrive à obtenir 4 millions d’euros c’est le graal, le plus courant étant entre 1 et 2 millions), que les ambitions visuelles peinent souvent à concurrencer sérieusement les USA (si on a envie/besoin de beaucoup d’effets bien sûr).

Cinéma de genre d’auteur?

Il n’existe pas de définition précise du cinéma de genre, tant les sensibilités et ressentis sont différents.

Je considère un film de genre lorsqu’il y a une audace visuelle quelle qu’elle soit. Que ça soit un univers avec un décor spécifique, du sang, des éléments horrifiques assumés, un suspens visant à mettre sous tension, etc…

Du zombie, au diable, en passant par les tueurs en série ou les vampires, le cinéma de genre est tellement vaste qu’on peut le classer en sous genres. Cette richesse d’histoires impliquent une multitude de thématiques et de styles visuels.

Le jugement de valeur sur le cinéma de genre « d’auteur », a créé une scission.

Un débat est apparu il y a quelques années sur l‘intellectualisation d’un certain cinéma de genre, appelé « elevated horror » notamment aux USA.

Bien que ce terme permette d’identifier facilement un effet stylisé, tous les films ont un-e auteur-e, quel que soit le style et le niveau de qualité (qui reste en plus, une notion très subjective). Mais, on persiste à utiliser ce terme pour désigner des films davantage construits dans une intellectualisation, avec un certain sens du cadre, voire de contemplation.

Des films comme Get out, Hérédité ou Good Night Mommy entrent dans cette veine.

Le problème, c’est que ce jugement de valeur, a créé une scission (dont on avait pas franchement besoin). Entre ce qui serait du « vrai » cinéma de genre, à savoir un cinéma qui fait peur, qui tâche, qui pousse les curseurs; et un cinéma de genre qui ne s’assumerait pas, car centré sur une démarche intellectuelle dont Grave est le symbole en France par exemple.

En effet, il a créé un chamboulement dans le paysage cinématographique français à tous niveaux. Il a bousculé la croisette au Festival de Cannes en raison de sa violence, mais a été reconnu par la profession en obtenant une avance sur recette du CNC et des nominations aux Césars.

Le film marie une radicalité avec une vision d' »auteur » respectable comme on l’entend en France.

Cette différence faite entre soi disant deux types de cinéma de genre est expliquée notamment par Alexandre Aja, dans cette conférence (passionnante). On voit bien qu’il grince à considérer Grave comme du genre, et que Coralie Fargeat, réalisatrice de Revenge, a vision qui diverge de celle de Ducournau, qui a réalisé Grave.

Pourtant, à y regarder de plus près, cela fait un moment que cette notion de cinéma d’auteur respectable est présente dans le cinéma horrifique.

Des films des années 70/80 comme Rosemary’s Baby, Vidéodrome, Suspiria, Ne vous retournez pas qui peuvent être considérés comme du elevated horror ou du cinéma d’auteur. Et il ne viendrait à personne de ne pas les considérer comme de l’horreur, du moins du cinéma de genre. Alors pourquoi faire cette distinction maintenant?

Où sont les genres?

L’appellation « cinéma de genre » irrite souvent les réalisateurs et réalisatrices. A commencer par Fabrice De Welz ou Julia Ducournau, car ça implique d’enfermer les films dans une catégorie, qui plus est, marginalisée. Et quand on connait leurs films, on peut comprendre en quoi c’est agaçant.

Pendant la conférence de presse de Titane à Cannes, Vincent Lindon a tenu à rappeler que c’est d’abord un film tout court, sous entendu qu’il ne faut pas le mettre dans une case, qui pourrait le priver d’un public.

Dans tous les cas, pour moi, un film de genre doit assumer des scènes visuellement et explicitement graphiquement violentes, ou un univers fantastique. Tout simplement car mettre en scène des séquences avec des fantômes, des monstres, du sang, des combats est une démarche coûteuse à tous points de vue (financier, logistique, politique notamment s’il y a risque de censure).

Le cinéma de genre qui s’imprègne

Qu’on regarde ou non des films de genre, ils sont présents dans la culture populaire.

En témoigne l’excellent Harry, un ami qui vous veut du bien. C’est à la fois un thriller inquiétant, sur fond de manipulation, qui instaure une ambiance malaisante. Il lui manque sans doute une certaine radicalité visuelle pour entrer pleinement dans le genre.

Mais cette noirceur et ce malaise n’a pas empêché le film d’être nominé plusieurs fois aux Césars. Meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleur son, meilleur montage. Il a en plus cartonné en salle: 2 000 000 millions de spectateurs.

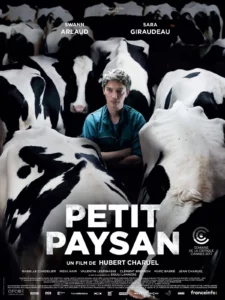

On peut également prendre l’exemple de Petit Paysan, dont La Nuée se rapproche beaucoup. Même si on ne peut pas inscrire Petit Paysan dans du pur cinéma de genre, on a tout de même quelques ingrédients: un personnage inquiétant, un suspens malaisant…

On peut aussi évoquer l’animation avec J’ai perdu mon corps, qui utilise un élément narratif fantastique; une main dénuée de corps, qui prend vie.

De même que Jusqu’à la garde, dont le final n’a rien à envier à un slasher.

Pour compléter mes propos, je vous conseille d’écouter la conférence passionnante de la SRF sur le cinéma de genre avec Julia Ducournau, Xavier Gens, Lucile Hadzihalilovic et Julien Maury. Ils échangent sur leur rapport au genre, à la profession et à la perception de ce cinéma.

Sortir de la case film de genre

La notion de catharsis est indissociable du film de genre. Que ça soit de la part de réalisateurs qui ont eu besoin d’évacuer des traumatismes (comme Coppola avec la mort de son fils, dans Twixt). Mais aussi de la part du public, qui a besoin de voir s’exprimer sur grand ou petit écran, une angoisse, un mauvais souvenir, des questionnements. Pourtant, ces notions de peur et de catharsis peuvent tout à fait se retrouver dans des drames.

Tout cela m’amène à penser que cette manière de qualifier « de genre », est surtout une manière d’exclure un cinéma qui nous met frontalement face à la mort, à la maladie, aux corps abîmés, qui nous renvoient à notre humanité et donc notre mortalité difficile à supporter.

Et à la fois, je pense que c’est essentiel d’avoir un terme qui désigne une catégorie de films qui d’une manière ou d’une autre cherche à bousculer l’ordre établi.

Qu’est-ce que la violence d’un film?

Le cinéma de genre est marginalisé en raison de sa violence, pourtant il y a une violence sociétale et psychologique dont on parle moins qui est présente dans d’autres genres de cinéma.

Il se trouve que je suis personnellement très mal à l’aise devant des comédies racistes, sexistes, transphobes. Devant des drames glamourisant les violences sexistes et sexuelles. Devant des représentations dramatiques de personnes trans, qui ont un impact dans leur quotidien.

Pourtant, la normalité ambiante, et la large distribution de ces films « grand public », m’imposent régulièrement leurs promotions, leurs visuels, les discours promotionnels de leurs acteurs et actrices.

La violence de ces films n’est pas questionné. Et si elle l’est, l’argument de la cancel culture, des wokes, ou du politiquement correct est vite brandi.

Bonjour.

Je réalise un article dans le cadre de mes études en journalisme, sur le film « Yummy », qui est un film de genre. Je vois que vous êtes calé dans le domaine. Serait-il possible que vous répondiez à cette petite question que je me pose :

1) le cinéma de genre connait-il une évolution? Peut-on parler d’un intérêt nouveau pour ce cinéma?

Ça dépend de quel point de vue on se place! D’un point de vue reconnaissance, Grave de Julia Ducournau a ouvert la voie en étant nominé plusieurs fois aux Césars. Et ça c’est exceptionnel pour un film de genre. Ça a amené le CNC à créer une commission spéciale pour financer le cinéma de genre (alors qu’il était méprisé par le CNC jusqu’à alors). A côté de ça, les films de genre sont toujours compliqués à financer, sont peu distribués donc pas beaucoup de chances de faire des entrées, donc pas de financement après…c’est un peu le cercle vicieux. Mais ça c’est la situation française. Celle américaine et belge peut être est différente. Je ne crois pas qu’il y ait un intérêt nouveau. C’est un cinéma qui a toujours eu des passionné-es, avec des périodes plus slasher, plus foundfootage, zombies, etc…

Bonjour!

Le cinéma de genre connait toujours une évolution comme l’ensemble du cinéma. Le slasher a évolué, la mise en scène aussi (avec l’exploitation du foundfootage), etc…Il y aura toujours des évolutions même si beaucoup de films se copient avant de connaitre de nouveau une évolution. Le cinéma de genre a toujours suscité de l’intérêt, même s’il est toujours actuellement assez méprisé en France.

Le cinéma de genre est souvent boudés et pourtant que de pépites ! Notamment dans les festivals et en mode « short film » !

Merci pour cet article

[…] [Focus] Qu’est ce que le cinéma de genre? […]

[…] le cinéma de genre, les représentations de la maternité sont plus diversifiées. Le genre aborde plus frontalement […]